イントロダクション:AIは「脅威」か「チャンス」か?あなたの未来を決めるスキルとは

皆さんはAIの急速な進化を目の当たりにして、どのような感情を抱いていますか?「自分の仕事はAIに奪われるのではないか」「この先、どうやってキャリアを築いていけばいいのだろう」――もし、そんな漠然とした不安を感じているなら、あなたは決して一人ではありません。もしかしたら、その不安が現実のものとなる未来が訪れるかもしれません。 AIを使えない人の末路とは?大企業の40代・50代に共通する5つの絶望的な特徴と克服法で詳しく解説していますが、AIを使いこなせるかどうかでキャリアが大きく左右される時代がすでに到来しています。私自身も「AI革命ポータル」の編集長として、常に最新のAI情報に触れる中で、その進化の速度に驚きと同時に、時に未来への不確実性を感じることもあります。かつて、情報過多の時代に「情報弱者」として流されることに悩んだ経験があるからこそ、この変化の波にどう乗るべきか、常に問い続けてきました。

しかし、私がこのAIの世界に深く関わる中で確信したことがあります。それは、AIは決して私たちの仕事をすべて奪い去る「脅威」ではなく、むしろ私たちの能力を劇的に拡張し、新たな価値を創造するための「最強のパートナー」となり得る、ということです。大切なのは、AIを恐れるのではなく、その本質を理解し、主体的に使いこなす「AI時代のスキル」を身につけること。それこそが、不安定な未来を生き抜くための羅針盤となるのです。

AIの進化がもたらす仕事の不確実性

昨今、ChatGPTに代表される生成AIの登場は、私たちに「AIがここまでできるのか」という衝撃を与え、同時に私たちの働き方やキャリア形成に対する深い問いを投げかけています。例えば、一般的な事務作業、データ入力、翻訳、簡単なプログラミング、さらにはデザインやライティングの一部に至るまで、AIによる自動化の波は急速に押し寄せています。米国の投資銀行ゴールドマン・サックスが2023年に発表したレポートによると、生成AIは世界で3億人分のフルタイムの仕事を自動化する可能性があり、特に先進国では労働者の3分の2がAIによる自動化の影響を受ける可能性があると指摘しています。これは、一部の職種が完全に消滅するというよりは、多くの職種において業務内容が再定義され、求められるスキルが変化していくことを意味します。

この変化は、特に「これまでと同じやり方で働き続ければ大丈夫」と考えていた人々にとっては、大きな不安材料となるでしょう。しかし、ここで立ち止まってはいけません。むしろ、この不確実性の時代こそ、自らのキャリアを主体的にデザインし、新たなスキルを習得する絶好のチャンスと捉えるべきなのです。AIの進化は止められません。だからこそ、私たちはAIと共存し、AIを味方につける術を学ぶ必要があります。

この記事で得られること:AI時代を生き抜く羅針盤

本記事では、AIが台頭する時代に不可欠となる具体的なスキルセット、そしてそれらをどのように習得し、あなたのキャリアに活かしていくかのロードマップを詳細に解説します。

読者の皆さんがこの記事を読み終える頃には、AIを脅威ではなく「最強のパートナー」とするための知恵と戦略が手に入り、漠然とした不安は具体的な行動計画へと変わっていることでしょう。最新のAI情報に裏打ちされた実践的な知識と、AI革命ポータル編集長である私自身の経験も交えながら、未来を切り開くための羅針盤をお届けします。さあ、AI時代の新しいキャリアの扉を一緒に開いていきましょう。

- AIがもたらす「仕事の未来」と「スキルの再定義」

- AI時代に「価値を生み出す」核となる5つのスキルセット

- 今日から始める!AI時代を生き抜くための実践ロードマップ

- 年齢・職種別AI時代のキャリア戦略:あなたの強みを最大化する

- まとめ:AIは「脅威」ではなく「最強のパートナー」

- FAQ

- 免責事項

AIがもたらす「仕事の未来」と「スキルの再定義」

AIが私たちの社会に与える影響は計り知れません。それは単に「仕事を奪う」という側面だけでなく、「新しい仕事を生み出し」「既存の仕事のあり方を変える」という多面的なものです。

AIによる自動化の波:奪われる仕事、生まれる仕事

AIの進化は、まるでかつての産業革命や情報革命のように、私たちの働き方に大きな変革をもたらしています。特に、定型的な業務や大量のデータを扱う業務においては、AIの能力が人間を凌駕する場面が増えています。

AIが特に得意とする業務領域

AI、特に近年の生成AIは、以下のような業務領域でその真価を発揮し、急速に普及しています。

- データ入力・処理・分析: 大量のデータからパターンを認識し、トレンドを予測する能力は人間をはるかに上回ります。例えば、市場調査レポートの自動生成、財務データの分析、顧客の購買行動予測などが挙げられます。

- 定型的な文書作成: 議事録の要約、メールの返信案作成、ニュース記事の草稿、報告書の作成など、ある程度の型が決まっている文書作成はAIの得意分野です。

- 翻訳・通訳: 多言語間でのコミュニケーションをAIが瞬時にサポートできるようになり、グローバルビジネスの障壁を低くしています。

- 画像・動画・音声の生成: テキストから画像を生成したり、既存の動画を編集したり、人間の声に近い音声を合成したりする技術は目覚ましい進歩を遂げています。コンテンツ制作の現場で既に活用され始めています。

- カスタマーサポート: FAQ応答や簡単な問い合わせ対応において、AIチャットボットが24時間体制で顧客をサポートし、人間のオペレーターの負担を軽減しています。

- 簡単なプログラミング・デバッグ: コードの生成、バグの検出、既存コードの改善提案など、開発現場でのAI活用も進んでいます。

これらの業務は、これまで人間が行っていた作業の一部をAIが代替することで、劇的な効率化をもたらします。しかし、これは必ずしも「仕事がなくなる」ことを意味するわけではありません。むしろ、人間はより高度で創造的な業務に集中できるチャンスと捉えるべきでしょう。

人間が引き続き優位性を保つ業務領域

一方で、AIにはまだ難しい、人間が引き続き強みを発揮できる領域も明確に存在します。

- 創造性が必要な業務: ゼロから新しいアイデアを生み出す、革新的な製品やサービスを考案するといった、型にはまらない発想力や直感力は人間固有のものです。

- 複雑な意思決定と戦略立案: 多数の不確実な要素を考慮し、倫理的な判断を伴うような複雑なビジネス戦略の策定は、最終的に人間の責任と洞察力が必要です。

- 人間関係の構築と共感: 顧客やチームメンバーとの信頼関係を築き、感情に寄り添い、モチベーションを高めるといった、深い共感や人間性に基づくコミュニケーションはAIには代替できません。

- 倫理的な判断と責任: AIの利用に伴う潜在的なリスクや社会的な影響を評価し、適切なガイドラインを策定するといった、高度な倫理観と社会的責任を伴う判断は、人間にしかできません。

- 身体的スキルと器用さ: 高度な手先の器用さや、予測不可能な状況下での臨機応変な身体的対応が求められる業務(例:外科手術、芸術活動、複雑な組立作業)も、依然として人間の領域です。

これらの業務は、AIがどんなに進化しても「人間らしさ」が求められるため、その価値はむしろ高まる一方です。

「人間にしかできないこと」の重要性が増す時代へ

AIの進化は、私たちに「人間にしかできないこと」とは何かを改めて問い直す機会を与えています。これまでは効率性や生産性が重視されてきた時代でしたが、AIがそれらを担うようになると、人間固有の能力、すなわち「創造性」「共感力」「批判的思考」「倫理的判断」「複雑な問題解決能力」といった非定型スキルが、これまで以上に高く評価されるようになります。

私たちは、AIを脅威として排除しようとするのではなく、AIが苦手な領域で自身の強みを磨き、AIが得意な領域ではAIを最大限に活用するという「共存」の視点を持つべきです。AIと人間がそれぞれの得意分野を活かし、協力し合うことで、これまで成し得なかったような大きな成果を生み出すことができる。これこそが、AI時代における私たちの働き方の理想像なのです。

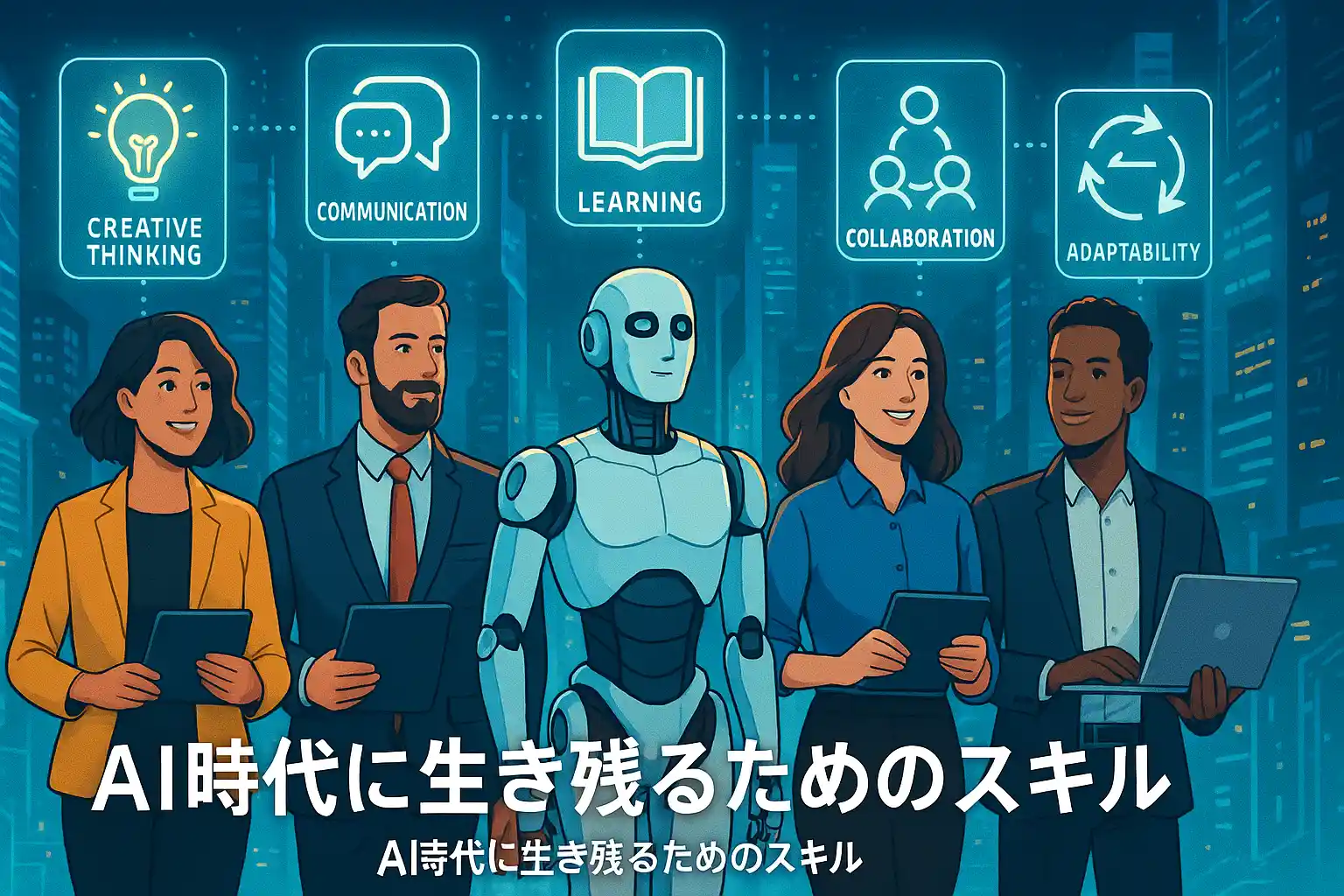

AI時代に「価値を生み出す」核となる5つのスキルセット

それでは具体的に、AI時代に私たちが身につけるべき「価値を生み出す」核となるスキルセットを、5つの柱に分けて詳しく解説していきましょう。これらは単なるAIの操作スキルに留まらず、人間としての深みや社会性を高めるものばかりです。

1. AIを「使いこなす」スキル:AIリテラシーと活用力

AIはもはや特別な技術者のためのツールではありません。誰もが日々の業務や生活に取り入れ、生産性を向上させるための強力な武器です。その真価は、いかに使いこなすか、つまり「AIリテラシー」にかかっています。

プロンプトエンジニアリング:AIを意図通りに動かす魔法の言葉

AI、特に生成AIとのコミュニケーションにおいて、その能力を最大限に引き出すのが「プロンプトエンジニアリング」です。これは、AIへの指示出しの「質」が、出力されるコンテンツの「質」を大きく左右するという考え方です。 劇的に成果を出すAIプロンプト実践ガイド【最新版】では、具体的な実践方法をさらに詳しく解説しています。例えば、単に「記事を書いて」と入力するのと、「SEOに強く、読者の共感を呼ぶWebライターの視点で、AI時代を生き抜くためのスキルについて、具体例を交えながら5000字で解説する記事を、読者に問いかけるような優しいトーンで書いてください。ターゲットはAIに不安を感じるビジネスパーソンです。」と入力するのでは、得られる結果はまったく異なります。

効果的なプロンプト作成の基本原則

- 明確性: 何を求めているのか、具体的に指示します。曖昧な表現は避けます。

- 役割の付与: AIに特定の役割(例:「プロのWebライターとして」「マーケティング担当者として」)を与えることで、その視点に立った回答を引き出せます。

- 制約条件の明示: 文字数、フォーマット、口調、含めるべきキーワード、避けるべき表現などを具体的に指定します。

- 背景情報の提供: 質問の意図や背景を伝えることで、AIはより文脈に沿った回答を生成できます。

- 具体例の提示(Few-shot learning): 期待する出力の例を示すことで、AIはより早く意図を理解しやすくなります。

私自身も、日々の業務でAIに記事の構成案を作成させたり、市場調査のレポートをまとめさせたりする際、このプロンプトエンジニアリングを徹底しています。初めは思ったようなアウトプットが得られなくても、試行錯誤を重ねることで、AIがまるで自分のアシスタントのように賢く動いてくれるようになる。この感覚は、まさに「魔法の言葉」を操るような楽しさがあります。

AIツールの選定・導入・活用能力:最適なAIを見極める目

現在、市場にはChatGPT、Gemini、Claudeといった大規模言語モデルだけでなく、画像生成AIのMidjourney、動画編集AI、音声認識AI、翻訳AIなど、数えきれないほどのAIツールが存在します。 2025年最新版の生成AIツール徹底比較記事では、それぞれの用途に合わせた最適なツールを詳しく解説しています。これらの中から、自身の目的や業務に合ったものを選び、導入し、日々の業務に落とし込むスキルは、AI時代において非常に重要です。

具体的な選定基準と活用事例

- 目的の明確化: どのような課題を解決したいのか、どのような業務を効率化したいのかを明確にします。

- 機能と性能の比較: 各ツールの得意分野、精度、対応言語、費用などを比較検討します。例えば、文章作成なら大規模言語モデル、画像生成ならMidjourneyやStable Diffusionなど、用途に応じた選択が必要です。

- 使いやすさ: 直感的な操作が可能か、学習コストはどうかを確認します。

- セキュリティとプライバシー: 企業利用の場合、データの取り扱いやセキュリティ基準が自社のポリシーに合致しているかを確認します。

私の場合、企画立案の段階ではアイデア出しに生成AIを使い、データ分析が必要な場合は表計算ソフトと連携できるAIツールを、画像が必要な場合は画像生成AIをといった具合に、複数のツールを使い分けています。意外に思われるかもしれませんが、最初は「AIツールって難しそう…」と感じていた方でも、小さな業務から試しに導入してみることで、その便利さにすぐに慣れることができますよ。

AIによるデータ分析・課題解決能力:AIを「参謀」とする力

AIは膨大なデータを瞬時に分析し、複雑な課題解決のヒントを与えてくれます。しかし、AIが提示する情報をただ鵜呑みにするのではなく、それを適切に解釈し、最終的な意思決定に活かすのは人間の役割です。AIはあくまで「参謀」であり、最終的な判断を下すのはあなた自身です。

例えば、AIが「この製品の売上は低下傾向にあります」と分析結果を出したとしても、それがなぜ低下しているのか、次に何をすべきなのかを深く掘り下げ、具体的な施策を立案するのは人間の役割です。AIは過去のデータからパターンを見つけ出すのは得意ですが、未来の不確実性や人間の感情、社会情勢といった定性的な要素を考慮した上で、リスクを伴う意思決定を下すことはできません。AIが出した分析結果を参考にしつつも、自身の経験や直感、そして批判的思考を組み合わせて最終的な結論を導き出す能力が求められます。

2. 人間固有の「創造性」と「共感」スキル

AIがどれほど進化しても、ゼロから新しいアイデアを生み出す創造性や、他者の感情を理解し、協調する共感性は、依然として人間特有の強みであり続けます。

クリティカルシンキングと問題発見能力:AIに問う「問い」を立てる力

AIは与えられた問いには正確に答えますが、真に解決すべき問題や、新しい価値を生む「問い」そのものを見つけるのは人間の役割です。これには、既存の枠にとらわれず、物事の本質を見抜く「クリティカルシンキング」と「問題発見能力」が不可欠です。

例えば、AIが効率化の提案をしてきたとしても、「その効率化は本当に顧客の満足度向上につながるのか?」「他に、顧客がまだ気づいていない潜在的なニーズはないか?」といった、より深い問いを立てられるのは人間だけです。AIはデータに基づいて最適解を導き出しますが、そのデータが捉えきれない、あるいはまだ存在しない未来の価値を想像し、新しい「問い」を設定する力こそが、AI時代における創造性の源泉となります。私自身も、日々の業務で「このAIの機能を使って、顧客は他にどんな新しい体験ができるだろう?」と常に問いを立てることを意識しています。

コミュニケーションとコラボレーション能力:AIと協働し、チームを動かす力

AIとの協働が日常となる中で、人間同士、そして人間とAIが円滑に連携し、複雑なプロジェクトを推進する「コミュニケーション」と「コラボレーション」の能力はますます重要になります。AIはあくまでツールであり、その導入や活用には人間の理解と協力が不可欠です。

- AIとのコミュニケーション: AIの能力と限界を理解し、的確な指示を出し、その出力を評価・修正する能力です。AIを単なるロボットではなく、共に働く「チームメイト」として認識し、適切な役割を与える視点が重要です。

- 人間同士のコラボレーション: AIの導入は組織内の役割分担やワークフローの変化をもたらします。この変化の中で、チームメンバー間の情報共有を密にし、相互理解を深め、AIを活用してチーム全体の生産性を最大化するためのコミュニケーション戦略が求められます。例えば、AIが作成した資料を基に議論を深めたり、AIが自動化した時間を人間同士の対話や創造的な作業に充てたりすることで、チームの力を何倍にも高めることができるでしょう。

倫理的思考と社会性:AIの「影」にも目を向ける責任

AIの利用には、倫理的な問題や社会的な影響が伴います。データバイアスによる差別、プライバシー侵害、フェイクニュースの拡散、雇用への影響など、AI技術の恩恵だけでなく、その「影」にも目を向け、責任ある利用を推進する能力が求められます。

これは、単にAIの技術的な側面を理解するだけでなく、その技術が社会に与える影響を多角的に捉え、適切な判断を下す「倫理的思考」と「社会性」を養うことを意味します。例えば、あるAIが生成したコンテンツが差別的な表現を含んでいた場合、それをそのまま利用するのではなく、なぜそのような出力になったのかを分析し、修正を指示し、あるいは利用を差し控えるといった判断が必要です。AI開発者だけでなく、AIの利用者である私たち一人ひとりが、AIを「善きもの」として社会に役立てるための倫理観を持つことが、持続可能なAI社会の実現には不可欠です。

3. 「学び続ける」適応力と好奇心

AI技術の進化は驚くべき速さで進んでいます。昨日学んだことが今日にはもう古い、ということも珍しくありません。この変化の激しい時代において、常に新しい情報を取り入れ、自己を更新し続ける意欲、つまり「学び続ける力」と「好奇心」が不可欠です。

リスキリングへの意欲と自己学習能力:キャリアの自走力を高める

変化の速い時代において、これまで培ったスキルが陳腐化するリスクは常に存在します。そこで重要になるのが、自ら学び、新しいスキルを身につける「リスキリング」です。これは会社に言われて行うものではなく、自らのキャリアを主体的にデザインし、未来に向けて必要なスキルを先取りして習得するという「キャリアの自走力」を高めることに他なりません。

効果的な自己学習計画の立て方と継続のコツ

- 目標の明確化: 何を、なぜ学ぶのかを具体的に設定します。

- 学習リソースの選択: オンラインコース(Coursera, Udemy, edXなど)、専門書籍、YouTubeのチュートリアル、AI関連のブログやニュースレターなど、自分に合ったリソースを選びます。

- 計画的な学習: 短時間でも毎日継続できるよう、学習時間をスケジュールに組み込みます。例えば、「朝の通勤時間30分はAIの最新ニュースを読む」「ランチ後の15分はプロンプトの練習をする」といった具合です。

- アウトプットと実践: 学んだことをすぐに実践で試したり、ブログで発信したりすることで、知識が定着しやすくなります。

- コミュニティへの参加: 仲間と一緒に学ぶことで、モチベーションを維持しやすくなります。

私自身も、毎日の情報収集は欠かしません。AIのニュースアプリを購読したり、専門家のSNSをフォローしたり、新しいAIツールが出たらとりあえず触ってみる。この「とりあえずやってみる」好奇心が、新しい発見につながり、常に学び続ける原動力になっています。

失敗を恐れない挑戦心と柔軟性:未踏の領域に踏み出す勇気

AI技術はまだ発展途上にあり、完璧なものではありません。だからこそ、新しいツールや手法を積極的に試し、時には失敗から学び、柔軟に方向転換するマインドセットが成長を加速させます。

「完璧を待つのではなく、まず試してみる」という姿勢が重要です。AIを導入する際も、最初から大規模なシステムを構築するのではなく、まずは小さなプロジェクトや日常業務の一部で試運用してみる。うまくいかない点があれば、すぐに改善策を考え、柔軟に対応する。この「アジャイル」なアプローチが、AI時代を生き抜く上での鍵となります。失敗は成功のもと。むしろ、失敗から得られる学びこそが、真のスキルとして蓄積されていくのです。

4. データと情報を「活用する」スキル

AIはデータに基づいて学習し、判断します。したがって、AIを効果的に活用するためには、データそのものへの深い理解と、そのデータをビジネスに活かす能力が求められます。これは、単にAIが出力した結果を見るだけでなく、その背景にあるデータと、情報の信頼性を評価する能力を意味します。

データリテラシーと情報収集・整理能力:AI時代の「情報強者」になる

現代は情報の洪水時代であり、AIの登場によりその量はさらに増大しています。信頼性の高いデータを適切に収集し、整理し、分析できる基本的な「データリテラシー」は、AIの出力を評価し、活用する上で不可欠です。

- 信頼性の見極め: AIが生成した情報や、インターネット上の情報が本当に信頼できるものなのか、情報源の確認や複数情報の照らし合わせといった「ファクトチェック」の視点が必要です。フェイクニュースや誤情報に惑わされないための情報源判断能力が求められます。

- データの解釈と可視化: 大量のデータから意味のあるパターンや傾向を読み解き、それを分かりやすく可視化する能力。AIは分析結果を出してくれますが、その意味を理解し、他者に伝えるのは人間の役割です。

- 情報収集の効率化: AIツール(例:Webスクレイピングツール、情報収集ボット)を使いこなし、必要な情報を効率的に収集・整理するスキルも重要です。

私自身、日々の情報収集においては「玉石混交」の情報の中から、本当に価値のあるものを見極めることに特に力を入れています。AIが提示する情報は便利ですが、常にその情報がどこから来たのか、どのようなデータに基づいているのかを意識するようにしています。

AIの出力結果を評価・改善する能力:AIの「教師」となる視点

AIの出力は常に完璧ではありません。特に生成AIの場合、時には誤った情報(ハルシネーション)を生成したり、意図しないバイアスを含んだりすることがあります。そのため、AIの出力結果を客観的に評価し、必要に応じて修正・改善を指示することで、AIのパフォーマンスを向上させる能力が求められます。これは、AIを単なるツールとして使うだけでなく、まるで「教師」のようにAIを育てていく視点です。

- 出力の品質評価: 生成された文章や画像が、目的、指示、品質基準を満たしているかを評価します。

- フィードバックと修正指示: 期待通りの結果でなければ、具体的な改善点をフィードバックし、再生成を指示します。例えば、「この文章は堅すぎるので、もっとカジュアルなトーンにして」「この画像に犬を追加して」といった具体的な指示です。

- バイアスやハルシネーションの検出: AIが生成した情報に偏りがないか、事実と異なる情報が含まれていないかをチェックします。

AIとの対話を通じて、より良い結果を引き出すための「対話力」と「問題解決力」を養うことにも繋がります。

5. 変化を「リードする」リーダーシップとビジョン

AIの導入は、単なる技術導入に留まらず、組織全体の働き方や文化を変革する大きなプロセスです。技術的なスキルだけでなく、この変革を推進し、未来のビジョンを描く「リーダーシップ」もまた、AI時代に求められる重要なスキルです。

チームや組織におけるAI導入推進力:変革の旗手となる

AI技術を組織全体に浸透させ、社員の抵抗感を乗り越え、効果的な活用を促すためには、強いリーダーシップが不可欠です。「AIに仕事を奪われる」という漠然とした不安に対し、AIがもたらすメリットを具体的に示し、社員のリスキリングを支援し、AIフレンドリーな組織文化を醸成する役割です。

- ビジョンの共有: AIが組織にもたらす未来の姿を明確に描き、チームや社員に共有することで、変革へのモチベーションを高めます。

- 具体的な導入戦略の策定: どの業務にAIを導入するか、どのようなツールを使うか、トレーニングはどのように行うかなど、具体的なロードマップを提示します。

- 心理的安全性の確保: 新しい技術への挑戦には失敗がつきものです。失敗を恐れず、積極的にAIを活用できるような心理的安全性の高い環境を整えることが重要です。

ある企業では、生成AIを導入する際、まずはAIに抵抗感の少ない若手社員から積極的に活用を促し、彼らが成功事例を共有することで、他の社員にもAI活用の輪を広げていきました。このように、トップダウンだけでなく、現場からのボトムアップも取り入れることが、組織変革を成功させる鍵となります。

AIを活用した新規事業・サービス企画力:未来を創造するビジネスセンス

AIは、既存のビジネスモデルを効率化するだけでなく、AI技術を核とした全く新しい事業やサービスを構想し、実現する無限の可能性を秘めています。これは、AI技術の理解と、市場のニーズ、ビジネスモデル構築の知識を組み合わせる「ビジネスセンス」が問われる領域です。

- AIの可能性の探索: 最新のAI技術が何を実現できるのかを常にアンテナを張り、その技術を既存の課題解決や新しい価値創造にどう応用できるかを思考します。

- 市場ニーズの特定: AIを活用して、顧客がまだ気づいていない潜在的なニーズを満たす新しいサービスや製品を企画します。

- ビジネスモデルの設計: AIを組み込んだ新しいサービスを、どのように収益化し、持続可能なビジネスとして成長させていくかを具体的に設計する能力です。

AI革命ポータル編集長である私自身も、常に「このAI技術が、社会のどんな課題を解決できるだろう?」「この技術を使って、どんな新しいビジネスが生まれるだろう?」という視点で情報を追いかけています。AIは未来を創造するための最高のパートナーであり、その可能性を最大限に引き出すのは、私たちのアイデアと実行力にかかっています。

今日から始める!AI時代を生き抜くための実践ロードマップ

AI時代を生き抜くためのスキルが分かったところで、次に大切なのは「どうやってそれを身につけるか」です。具体的なロードマップに沿って、今日から実践できるステップをご紹介します。

Step1: 現状把握と目標設定:AIとの距離を測る

まず、自身の現在のスキルセットを客観的に評価し、AI時代に不足しているスキルを特定することが重要です。漠然とした不安のままでは、どこから手をつけていいか分かりません。

自身のスキルとAIのギャップを洗い出す具体的な方法

- 自己分析: これまでの仕事で「AIに任せられるな」と感じた業務、逆に「AIには難しいだろう」と感じた業務をリストアップしてみましょう。例えば、データ入力や定型的なレポート作成はAIが得意、顧客との交渉やクリエイティブな企画立案は人間が得意、といった具合です。

- AI関連の求人情報をチェック: 今後AI時代に求められるスキルが明確に記載されていることが多いので、参考になります。特に「プロンプトエンジニアリング」「データ分析」「AIツールの活用経験」といったキーワードに注目しましょう。

- スキル診断ツールの活用: オンラインで提供されているAIリテラシーやデジタルスキル診断ツールを試してみるのも良いでしょう。

このギャップを洗い出すことで、「私はAIツールをまだ使ったことがないから、まず基本的な操作から覚えよう」「データ分析の知識が不足しているから、統計学の基礎から学び直そう」といった具体的な課題が見えてきます。

短期・長期の学習目標を設定し、モチベーションを維持するコツ

課題が見えたら、それを克服するための具体的な学習目標を設定します。

- 短期目標(1〜3ヶ月): 「今月中にChatGPTの基本的な使い方をマスターし、日々のメール作成に活用する」「週に1回、AI関連のニュースレターを購読し、最新情報をキャッチアップする」など、達成しやすく具体的な目標を設定します。

- 長期目標(6ヶ月〜1年): 「半年後には、AIを活用したデータ分析レポートを作成できるようになる」「1年後には、自身の専門分野でAIを活用した新しいサービスを企画できるようになる」など、キャリアの方向性を見据えた目標です。

目標設定においては、「SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)」を意識すると良いでしょう。また、小さな達成を可視化することで、モチベーションを維持しやすくなります。私自身も、新しいAIツールをマスターしたら、そのツールの活用事例をSNSで共有するなどして、モチベーションを高めています。

Step2: 実践的な学習方法の選択:自分に合った学びを見つける

学習目標が定まったら、それを達成するための具体的な学習方法を選びます。多様な選択肢の中から、自分に最適なものを見つけることが重要です。

オンライン学習プラットフォーム(MOOCなど)の効果的な活用術

Coursera、Udemy、edX、Udemy Businessなど、大規模なオープンオンラインコース(MOOCs)プラットフォームでは、AIの基礎からプログラミング、データサイエンス、AI倫理まで、多岐にわたるコースが提供されています。大学教授や業界の専門家が講師を務める質の高いコンテンツが多く、自分のペースで学べるのが魅力です。

- 無料コースから試す: 多くのプラットフォームでは無料の入門コースが提供されているので、まずはそれらを試してみて、自分に合った学習スタイルかどうかを確認しましょう。

- 認定証の取得: 有料コースでは認定証が発行されるものもあり、学習の証としてキャリアアップに繋がることもあります。

- 実践的なプロジェクト: 理論だけでなく、実際に手を動かすプログラミング課題やプロジェクトが含まれているコースを選ぶと、より実践的なスキルが身につきます。

書籍・ウェビナー・コミュニティからの最新情報収集戦略

- 書籍: AIの概念や歴史、倫理といった基礎知識を体系的に学ぶには、良質な書籍が最適です。最新技術だけでなく、AIが社会に与える影響について深く考察された本を選ぶと良いでしょう。

- ウェビナー・オンラインセミナー: 特定のAIツールや応用事例について、最新情報を効率よくインプッシュできます。Q&Aセッションで疑問を解消できるのもメリットです。

- AI関連のブログ・ニュースレター: Daily AI、The Batch (Andrew Ng) など、最新のAIニュースや研究動向を追うための情報源として非常に有効です。

- ポッドキャスト: 通勤時間など、スキマ時間に耳から学習できる手軽な方法です。

実践プロジェクトを通じた体験学習:座学だけでは得られない本当の力

最も効果的な学習方法は、「実際にやってみる」ことです。座学で得た知識を、小さなプロジェクトで実践に移すことで、本当のスキルとして定着します。

- 簡単な自動化: ChatGPTを使って定型メールのドラフトを作成したり、ExcelのマクロをAIで自動生成してみたりするなど、日常業務の小さな効率化から始めましょう。

- サイドプロジェクト: 趣味のブログ記事をAIで作成・編集してみたり、SNS投稿のアイデア出しにAIを活用してみたりするなど、自分の興味のある分野でAIを使ってみるのも良いでしょう。

- ハッカソンやコンペティションへの参加: 実際にAIモデルを開発したり、データ分析の課題に取り組んだりする機会があれば、座学だけでは得られない実践的なスキルやチームワークが養われます。

私自身、新しいAIツールに触れる際は、必ず何か一つ、小さなタスクを設定して「できるかできないか」を試すようにしています。例えば、「このAIで、〇〇に関するキャッチコピーを10個作ってみよう」といった具合です。この「遊び」のような試行錯誤が、意外な発見やスキルアップに繋がります。

Step3: 小さな成功体験を積み重ねる:AIを「使ってみる」勇気

AI活用の第一歩は、とにかく「使ってみる」ことです。完璧を目指すのではなく、まずは小さな成功体験を積み重ねることで、AIへの苦手意識をなくし、自信をつけていきましょう。

日常業務へのAIツール導入例と効率化のヒント

- メールや報告書の作成: 大規模言語モデルを使って、下書きを作成したり、文章の推敲をしたりする。

- 情報収集と要約: 大量のWebページやPDF資料をAIに読み込ませて要約してもらう。

- アイデア出し: 企画会議の前に、AIに様々な角度からアイデアを提案してもらう。

- データ分析の補助: AIにデータの傾向分析やグラフ作成を依頼し、分析のたたき台を作る。

- 会議の議事録作成: 音声認識AIを使って会議の音声をテキスト化し、要約してもらう。

これらはほんの一部ですが、日々の業務の中で「これはAIに任せられるな」という部分を見つけ、試してみることが重要です。最初は時間がかかるかもしれませんが、慣れてくるとその効率化の効果に驚くはずです。私の編集部でも、AIによる下書き作成や校正支援はもはや当たり前になっています。

AIを活用したサイドプロジェクトの開始:趣味からビジネスへ

仕事に直結する内容だけでなく、個人的な興味からAIを活用したサイドプロジェクトを始めてみるのもおすすめです。

- ブログやSNSコンテンツの作成: AIで記事の構成を考えたり、画像や動画を生成したりして、コンテンツ制作のプロセスを効率化。

- パーソナルアシスタントの構築: 自分専用のAIツールを開発し、スケジュール管理や情報整理を自動化。

- 新しいスキル習得の補助: 語学学習でAIと英会話の練習をしたり、プログラミング学習でコードのレビューを依頼したりする。

こうしたサイドプロジェクトを通じて、AIの活用スキルだけでなく、プロジェクトマネジメント能力や、新しいサービスを創造するビジネスセンスも養われることがあります。中には、趣味で始めたプロジェクトが、やがて新たなビジネスチャンスに繋がるケースも少なくありません。

Step4: ネットワーキングと情報共有:孤立せず、共に学ぶ

AI技術は日々進化しており、一人で全ての情報を追うのは困難です。AIコミュニティへの参加や専門家との交流を通じて、最新情報を得たり、疑問を解決したり、新たなチャンスを見つけたりすることが、あなたのAIジャーニーを豊かにします。

AI関連コミュニティへの参加メリットと選び方

- 最新情報の入手: コミュニティでは、最新のAIニュース、新しいツールの情報、研究論文の解説などが活発に共有されています。

- 疑問の解決: AI活用で躓いた時、経験豊富なメンバーからアドバイスをもらえることがあります。

- モチベーションの維持: 同じ志を持つ仲間と交流することで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。

- ネットワーキング: 新たなビジネスチャンスやキャリアの機会に繋がる人脈を築けます。

選び方:

- オンラインコミュニティ: Discordサーバー、Slackワークスペース、Facebookグループ、Redditのサブレディットなど、多様なAI関連オンラインコミュニティがあります。自分の興味分野(例:生成AI、機械学習、AI倫理など)に特化したものを選ぶと良いでしょう。

- ミートアップ・勉強会: オフラインの勉強会やミートアップに参加すると、より深い交流が可能です。

専門家や実践者との交流:学びを深め、インスピレーションを得る

- SNSでのフォロー: AI研究者や技術者、AI活用を推進しているビジネスパーソンのSNSアカウントをフォローし、彼らの発信から学びます。

- イベントへの参加: AI関連のカンファレンスや展示会に参加し、登壇者の講演を聞いたり、出展者と直接話をしたりする機会を持つことで、一次情報を得られます。

- メンター探し: もし可能であれば、AI分野の経験豊富な人にメンターになってもらい、定期的にアドバイスをもらうことで、成長を加速させることができます。

私自身も、普段からAI研究者の方々や、他社のAI活用事例を積極的に追いかけています。彼らの思考プロセスや、新しい技術へのアプローチに触れることで、常に新たなインスピレーションを得ています。

年齢・職種別AI時代のキャリア戦略:あなたの強みを最大化する

AI時代におけるキャリア戦略は、個人の年齢や現在の職種、経験によって最適解が異なります。それぞれの強みを最大限に活かし、AIを味方につける具体的な戦略を見ていきましょう。

40代・50代のビジネスパーソンへ:経験をAIと融合させる強み

長年の経験と業界知識は、AIにはない貴重な資産です。40代、50代のビジネスパーソンは、これをAIと組み合わせることで、若手にはない独自の価値を生み出すことができます。

ベテランの経験とAIを掛け合わせる具体例

- 意思決定の精度向上: 長年の経験で培った「勘」や「洞察力」に、AIが提供する客観的なデータ分析や予測を組み合わせることで、より精度の高い意思決定が可能になります。例えば、過去の市場動向に関する経験知と、AIによる最新のトレンド分析を統合し、新規事業の戦略を策定する。

- 専門知識の形式知化と共有: 自身の持つ深い専門知識やノウハウを、AIを活用してドキュメント化したり、社内FAQシステムに組み込んだりすることで、組織全体の知識レベルを向上させることができます。これにより、若手社員の育成にも貢献し、組織の知識継承をスムーズに進められます。

- 課題解決のスピードアップ: 経験豊富なベテランが抱える複雑な課題に対し、AIが多様な解決策や情報を提供することで、試行錯誤の時間を短縮し、より本質的な問題解決に注力できます。

AIは経験を補完し、より効率的で質の高いアウトプットを生み出すための強力なツールとなります。

若手育成と組織変革への貢献:AI時代のメンターとなる

AI時代において、40代・50代のビジネスパーソンは、単にAIを学ぶだけでなく、組織全体の変革をリードする「メンター」としての役割も期待されます。

- リスキリングの推進: AI導入に際して、不安を感じる若手社員や部下に対し、自らがAIを学ぶ姿勢を示し、リスキリングの重要性を伝え、具体的な学習機会を提供することで、組織全体のAIリテラシー向上を支援します。

- AI活用文化の醸成: チーム内でAIを活用した成功事例を共有したり、積極的にAIツールを業務に取り入れたりすることで、AIフレンドリーな組織文化を醸成します。AIは使ってみなければその価値は分かりません。まず自らが率先して使うことで、周囲に良い影響を与えることができます。

- 倫理的判断の指針: AIの利用に伴う倫理的な課題に対し、自身の豊富な経験と洞察に基づいた指針を示し、責任あるAI利用を推進します。

管理職・リーダー層へ:AIを活用した意思決定と組織マネジメント

管理職やリーダー層にとって、AIは意思決定を支援し、組織の生産性を向上させる強力なツールです。AIを単なる効率化の手段としてではなく、組織変革の推進力として活用することが求められます。

AIを活用したデータドリブンな意思決定

- 経営戦略の策定: AIが分析した市場トレンド、競合分析、顧客行動データなどを活用し、より客観的でデータに基づいた経営戦略を策定します。

- リスクマネジメント: AIによるリスク予測モデルを活用し、潜在的なビジネスリスクを早期に発見し、対策を講じます。

- 人材配置と育成: AIによる従業員のスキル分析やパフォーマンスデータに基づき、最適な人材配置を行ったり、個々に合わせたリスキリングプログラムを提案したりすることで、組織全体の生産性を最大化します。

AIはあくまで意思決定の「補助」であり、最終的な判断と責任はリーダーにあります。AIのデータと、リーダー自身の経験、倫理観を融合させることが、成功の鍵です。

従業員のリスキリング支援とAIフレンドリーな組織文化の醸成

- リスキリングプログラムの導入: 従業員がAI関連スキルを習得できるよう、社内研修、外部講座受講支援、オンライン学習プラットフォームの導入などを積極的に行います。予算と時間の両面からサポートすることが重要です。

- 心理的安全性の確保: AI導入によって従業員が不安を感じないよう、AIが仕事を奪うのではなく、より創造的な仕事に集中できるようサポートするツールであることを明確に伝えます。失敗を恐れずに新しい技術を試せる環境を整備します。

- AI活用事例の共有と表彰: AIを活用して業務効率化や新しい価値創造に貢献した事例を積極的に共有し、表彰することで、他の従業員にもAI活用への意欲を喚起します。

リーダーが率先してAIを学び、その価値を従業員に伝えることで、組織全体がAI時代に適応するスピードを速めることができます。

フリーランス・個人事業主へ:AIによる業務効率化とサービスの高付加価値化

個人で活動するフリーランスや個人事業主にとって、AIは業務効率化と競争力向上に直結する、まさに「秘密兵器」となり得ます。AIを活用することで、限られたリソースで最大限の成果を出し、提供するサービスの付加価値を高めることが可能です。

AIによるコンテンツ作成・マーケティングの効率化

- 記事・ブログコンテンツの生成: AIに記事の構成案作成、キーワード選定、下書き生成を依頼し、効率的に高品質なコンテンツを量産します。最終的な推敲や独自の視点の追加は自分で行うことで、オリジナリティを保ちます。

- SNS投稿・広告文の作成: AIを活用して、ターゲット層に響くSNS投稿文や魅力的な広告コピーをスピーディーに作成します。様々なパターンを生成し、効果的なものを選び出すことで、マーケティング活動の質を高めます。

- 画像・動画コンテンツの生成: プレゼンテーション資料のイラスト、SNSのアイキャッチ画像、簡単なプロモーション動画などをAIで生成し、デザインコストを削減しつつ、視覚的に魅力的なコンテンツを提供します。

- 顧客対応の自動化: AIチャットボットを導入し、よくある質問への対応を自動化することで、顧客サポートの質を向上させつつ、自身の時間的な負担を軽減します。

新たなAI関連サービスの創出と市場参入のヒント

AIのスキルを磨くことで、自分自身が新たなAI関連サービスを提供する側に回ることも可能です。

- プロンプトエンジニアリング代行: AIを使いこなせない企業や個人に対し、効果的なプロンプト作成を代行するサービス。

- AI活用コンサルティング: 企業や個人の業務にAIをどのように導入し、効率化できるかをアドバイスするコンサルティング。

- AI生成コンテンツ販売: AIで生成したイラスト、音楽、テキストコンテンツを販売する。

- AIツールの使い方講座: AIツールの使い方を教えるオンライン講座やワークショップを開催する。

- データ分析代行: AIを活用したデータ分析サービスを提供し、企業や個人の意思決定をサポートする。

フリーランスは常に新しい価値を提供し続ける必要があります。AIスキルを身につけることで、既存のサービスを深化させるだけでなく、全く新しい市場を切り拓く可能性も生まれるのです。

まとめ:AIは「脅威」ではなく「最強のパートナー」

AIの進化は、私たちにとって避けられない現実であり、時に漠然とした不安をもたらすかもしれません。しかし、この記事をここまで読み進めてくださった皆さんは、もうお分かりのはずです。AIは仕事を奪う存在ではなく、私たちの能力を拡張し、新たな価値を創造するための「最強のパートナー」なのです。

今すぐ一歩を踏み出す重要性

「AI時代に生き残るためのスキル」は、特別な技術者だけが身につけるものではありません。ビジネスパーソン、管理職、フリーランス、そしてあらゆる職種の人々にとって、未来を切り開くための必須の能力となります。重要なのは、変化を恐れて立ち止まるのではなく、今日からでも小さな一歩を踏み出すことです。

AIツールの基本的な使い方を学んでみる、気になるAI関連のニュースレターを購読してみる、小さな業務にAIを導入して試してみる。そうした日々の積み重ねが、やがて大きな自信となり、あなたのキャリアを未来へと導く確かな力となります。AIはまだ発展途上であり、だからこそ今、私たちが学び、活用し始めることに大きな意味があるのです。

あなたのAIジャーニーを応援します

AI革命ポータル編集長として、私はこれからもAIに関する最新情報、実践的な活用事例、そして未来を切り開くためのヒントを継続して提供し続けます。AIは、私たちの未来をより豊かに、より創造的にするための無限の可能性を秘めています。このAIジャーニーにおいて、当サイトが皆さんの確かな羅針盤となることを心から願っています。共に学び、共に成長し、AIと共に新しい未来を創造していきましょう。

FAQ

Q1: AIスキルを学ぶのに、特別なIT知識やプログラミング経験は必要ですか?

A1: 必ずしも必要ではありません。プログラミング経験があればAIモデルの開発などより深い領域に進めますが、一般的なビジネスパーソンや個人がAIを「使いこなす」レベルであれば、プロンプトエンジニアリングやAIツールの活用に特化することで、プログラミング知識なしでも十分な成果を出せます。まずはChatGPTのような対話型AIツールから始めてみましょう。

Q2: AIは私の現在の仕事を完全に奪ってしまいますか?

A2: AIは定型的な業務やデータ処理を自動化し、仕事の一部を代替する可能性はありますが、人間固有の創造性、共感、倫理的判断、複雑な問題解決能力が求められる仕事は、AIには代替されにくいとされています。むしろ、AIを「パートナー」として活用し、自身の業務を効率化したり、より高度な業務に集中したりすることで、仕事の価値を高めることができます。

Q3: AIの学習はどこから始めれば良いでしょうか?おすすめの学習リソースはありますか?

A3: まずはご自身の学習スタイルと目標に合わせて、以下のようなリソースから始めるのがおすすめです。

1. 入門書籍: AIの基本的な概念や社会への影響を理解するのに役立ちます。

2. オンライン学習プラットフォーム: CourseraやUdemyなどで「AI入門」「ChatGPT活用術」などのコースを探してみましょう。無料や安価なコースも多数あります。

3. YouTubeチャンネル・ブログ: 視覚的に分かりやすい解説や、最新情報のキャッチアップに適しています。

4. 実際に使ってみる: 何よりも、ChatGPTなどのAIツールを日常生活や業務に取り入れて、実際に使ってみることが重要です。小さなタスクから試してみてください。

免責事項

当サイトの情報は、個人の経験や調査に基づいたものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。情報利用の際は、ご自身の判断と責任において行ってください。当サイトの利用によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

コメント