イントロダクション:AIが「自ら考え、行動する」新時代が到来!

読者への問いかけ:あなたの仕事、AIに奪われる?それとも、AIで進化させる?

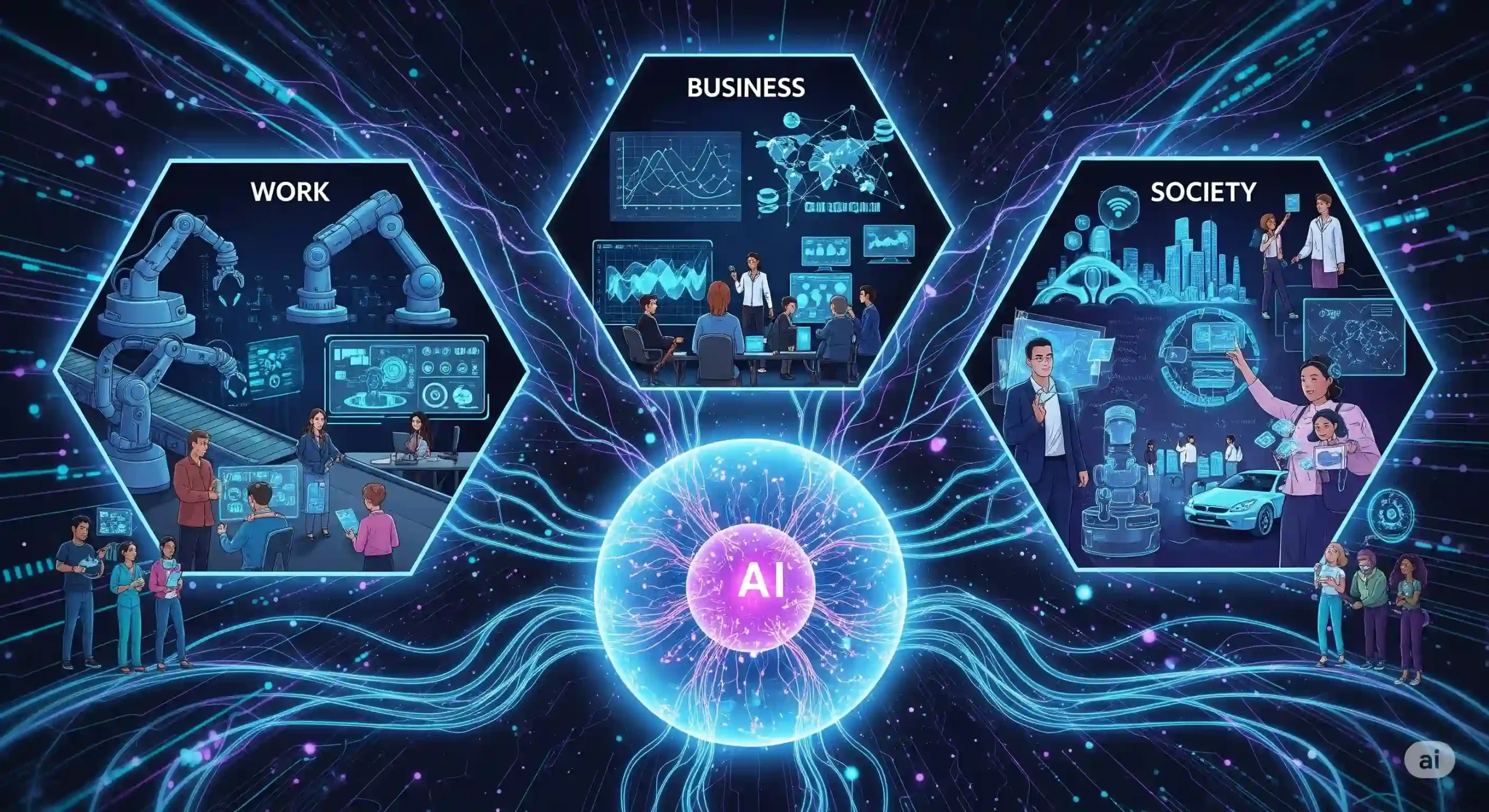

「AIが仕事を奪う」——そんな不安を耳にするたび、私自身も昔、新しい技術の波にどう向き合うべきか悩んだ経験があります。AIが仕事を奪うことへの不安と、その克服法については、こちらの記事でも深掘りしています。しかし、AIの進化は私たちの想像をはるかに超えるスピードで進んでおり、もはや単なる指示待ちツールではありません。今、私たちは「自ら考え、行動する」自律型AIという、新たなフェーズの入り口に立っています。この変革は、私たちの仕事やビジネス、ひいては社会全体に計り知れない影響を与えるでしょう。

自律型AIとは何か?なぜ今、世界中で注目されるのか?

まるでSF映画のような「自律型AI」が現実のものとなりつつあります。まるで生きているかのように目標を設定し、計画を立て、実行し、そして自ら学習して成長していくAI。この言葉を聞いて、漠然とした不安や、あるいは計り知れない期待を抱く方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その正体を知らずにこの大きな波に乗り遅れてしまうのは、あまりにももったいないことです。今、世界中の企業や研究機関が、この自律型AIの可能性に熱い視線を送っています。それは、これまで人間が担ってきた複雑な作業の自動化に留まらず、全く新しい価値の創造、そしてイノベーションの加速を予感させるからです。

この記事で得られること:自律型AI時代の羅針盤

本記事は、まさにこの自律型AI時代の「羅針盤」となるでしょう。この記事を読み終えることで、あなたは以下の知識と視点を得られ、未来を自ら切り拓く準備ができます。

- 自律型AIの定義と、従来のAI・AIエージェントとの明確な違い。

- 自律型AIを支える最先端の技術とその仕組みを深く理解。

- ビジネスにおける具体的な活用事例と、もたらされる革新的なメリット。

- 導入前に知っておくべき潜在的な課題とリスク、そしてその対策。

- 2025年以降の未来予測と、私たちが今、取り組むべき戦略。

さあ、AIが「自ら考える」新時代への扉を一緒に開いていきましょう。

—

1. 自律型AIとは何か? その概念と仕組みを徹底解説

1.1. 自律型AIの定義:AIエージェントとの違いを明確に

ここが、自律型AIを理解する上で最も重要なポイントです。従来のAIとの違いをしっかり把握しましょう。

1.1.1. 「自律性」が意味するもの:単なるツールから「主体」へ

私たちがこれまでに慣れ親しんできたAI、例えば音声アシスタントや画像認識AIなどは、人間からの明確な指示に基づいてタスクを実行する「受動的」な存在でした。彼らは与えられた範囲で最高のパフォーマンスを発揮しますが、それ以上のことはしません。

しかし、自律型AIはまるで違います。彼らは「自ら目標を設定し、計画を立案し、行動を実行し、その結果を評価して自ら学習・修正する」という一連のプロセスを、人間の介入なしに遂行できるAIを指します。これは、AIが単なるツールから、ある程度の「主体性」を持った存在へと進化するパラダイムシフトを意味します。彼らは、人間が提供する最終目標に向かって、道のりを自分で見つけ、時には回り道をしながらも、最も効率的な方法を模索し続けるのです。この「自己完結型」の能力こそが、「自律性」の核心と言えるでしょう。

1.1.2. AIエージェントと自律型AIの関係性:進化の階層

「AIエージェント」という言葉も最近よく耳にするようになりましたね。既存記事でも触れたように、AIエージェントは、特定の目標達成のために推論し、外部ツールと連携して行動する能力を持つAIです。AIエージェントとは何か、普通のAIとどう違うのかについては、超初心者AIエージェント絶対マスター教本【第1回】AIエージェントって何?普通のAIとどこが違うの?で詳しく解説しています。例えば、「このウェブサイトから情報を集めて、要約してくれ」といった指示に対し、ウェブブラウザを操作し、情報を読み込み、要約する、といった一連の行動が可能です。

では、自律型AIとAIエージェントはどう違うのでしょうか?実は、自律型AIは、このAIエージェントの能力を基盤としつつ、さらに上位の概念として捉えられます。自律型AIは、AIエージェントが持つ「推論」や「ツール連携」といった機能を複数組み合わせて活用し、さらに「自己改善」や「継続的な学習」といった機能を備えることで、より複雑かつ長期的なタスクを自律的に遂行します。例えるなら、AIエージェントは「特定分野のプロフェッショナル」であり、自律型AIは「複数のプロフェッショナルを束ね、自ら戦略を立ててミッションを完遂する司令官」のようなイメージです。AIエージェントは、自律型AIを実現するための重要な構成要素の一つと言えるでしょう。

1.1.3. 自律型AIの歴史的背景と概念の進化

AI研究の初期から、研究者たちは「人間のように思考し、行動するAI」、すなわち「汎用人工知能(AGI)」という夢を追い続けてきました。自律型AIの概念は、このAGIへの道のりの中で徐々に具体化してきたと言えます。特に、近年における大規模言語モデル(LLM)の飛躍的な進化は、AIの「思考」能力を劇的に向上させ、まるで知性を持つかのように振る舞うAIが現実のものとなりつつあります。これにより、これまで理論的だった自律型AIの実用化が、一気に現実味を帯びてきたのです。私たちが今目にしているのは、長年のAI研究が結実し始めた「夜明け」なのです。

1.2. 自律型AIを支える3つの主要技術

自律型AIの「自ら考える力」は、どのような技術によって支えられているのでしょうか?主要な3つの柱を見ていきましょう。

1.2.1. 大規模言語モデル(LLM)の進化:思考・計画能力の基盤

ChatGPTやGoogle Geminiに代表されるLLM(Large Language Models)は、まさに自律型AIの「脳」として機能します。特にGoogleの最新LLM「Gemini 2.5 Pro」がもたらす革新については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。膨大なテキストデータ(インターネット上のウェブページ、書籍、論文など)から学習したLLMは、人間が話すような自然な言葉を理解し、複雑な問題に対する推論能力を持っています。これにより、自律型AIは、与えられた大まかな目標を理解し、それを具体的なサブタスクに分解し、最適な計画を立案するといった、高度な知的活動を可能にします。まるで、私たち人間が頭の中で思考を巡らせるように、AIもLLMを基盤として論理的な思考プロセスを構築するのです。

1.2.2. 強化学習と自己改善メカニズム:経験からの学習能力

「失敗は成功のもと」という言葉があるように、人間は経験から学び、成長します。自律型AIもまた、この学習プロセスを取り入れています。それが「強化学習」です。自律型AIは、行動の結果を評価し、目標達成に近づいた行動には「報酬」を、遠ざかった行動には「罰」を与えられます。これにより、試行錯誤を通じて自身のパフォーマンスを最適化し、人間が明示的にプログラミングしなくても、より効率的・効果的な方法を自律的に見つけ出せるようになります。まるで、子どもが自転車に乗る練習をするように、何度も転びながらバランスの取り方を学ぶのです。この自己改善メカニズムがあるからこそ、自律型AIは常に進化し続けることができます。

1.2.3. マルチモーダルAIと外部ツール連携:認識能力と実行能力の拡張

私たちは、目で見て、耳で聞いて、触って、五感をフル活用して世界を認識しています。自律型AIも、この「認識能力」を拡張しています。テキストだけでなく、画像、音声、動画といった多様な情報を理解する「マルチモーダルAI」の進化は、自律型AIが現実世界をより正確に認識し、そこから情報を得る能力を高めます。例えば、Webサイトの画像を解析して情報を読み取ったり、顧客の声のトーンから感情を理解したりすることが可能になるのです。

さらに重要なのが「外部ツール連携(Tool Use)」の能力です。どんなに頭の良いAIでも、手足がなければ何も実行できません。ウェブブラウザを操作したり、特定のソフトウェアを起動したり、データベースにアクセスしたり、APIを通じて他のシステムと連携したり……。これらの外部ツールやシステムと自律的に連携する能力は、自律型AIが計画を実行するための「手足」となり、デジタル世界での行動範囲を大きく広げます。これにより、AIは単なる情報処理に留まらず、具体的なタスクを遂行し、現実世界に影響を与えることができるようになるのです。

1.3. 自律型AIの基本的な思考プロセスとワークフロー

自律型AIは、まるで熟練のプロジェクトマネージャーのように、以下のような反復的なサイクルで機能します。

1. 目標設定(Goal Setting): 人間が与えた大まかな目標(例:「〇〇の売上を向上させる」)を、具体的なサブ目標(例:「競合のSNS戦略を分析する」「ターゲット顧客の傾向を把握する」)に分解・設定します。時には、自ら環境を分析し、最適な目標を見つけ出すこともあります。

2. 計画立案(Planning): 設定した目標達成のために、どのようなステップが必要か、どのツールを使うか、どこから情報を得るか、といった詳細な計画を立案します。まるで、登山家が山の地図を広げ、ルートと装備を確認するように、論理的な手順を組み立てます。

3. 行動実行(Execution): 計画に基づき、外部ツールを操作したり、情報収集を行ったり、他のAIと連携したりして、タスクを実行します。例えば、Webスクレイピングで情報を集めたり、メールを送信したり、スプレッドシートを操作したりします。

4. 結果評価(Evaluation): 実行結果が目標達成に貢献したか、計画通りに進んだか、期待通りの成果が出たかを評価します。もしうまくいかなければ、何が問題だったのかを分析します。

5. 計画修正・学習(Refinement & Learning): 評価結果に基づき、計画を修正したり、自身の知識や行動モデルを更新したりして、次のステップに活かします。このフィードバックループにより、自律型AIは継続的に進化し、より賢く、より効率的になっていくのです。まるでPDCAサイクルを高速で回し続ける、ビジネスパーソンのような働きをします。

—

2. ビジネスシーンに革命をもたらす!自律型AIの活用事例とメリット

自律型AIは、単なる未来の技術ではありません。すでに私たちの身近なビジネスシーンで、劇的な変化をもたらし始めています。ここでは、具体的な活用事例とそのメリットを深掘りしていきましょう。

2.1. 業務プロセスの劇的な効率化と自動化

多くの企業が抱える「定型業務の負荷」という悩みを、自律型AIは根本から解決します。

2.1.1. バックオフィス業務の自動化:経理、人事、総務の劇的効率化

経費精算、契約書作成、データ入力、レポート生成……。これらの定型的かつ繰り返しの多いバックオフィス業務は、従業員にとって時間と労力を要し、human errorも発生しやすい領域です。自律型AIは、これらの業務において驚くべき効率化を実現します。

例えば、経費精算では、領収書の画像認識からデータ入力、勘定科目の自動仕訳、承認ワークフローの自動化まで、AIが自律的にシステム間のデータ連携を行い、最終的な会計システムへの登録までを完結させます。人事では、履歴書のスクリーニング、面接日程の調整、入社手続きに必要な書類の自動生成なども可能です。総務では、備品の発注管理や施設予約システムとの連携を自律的に行い、従業員からの問い合わせにも自動で対応できます。これにより、human errorの削減はもちろん、業務時間の劇的な短縮を実現し、従業員はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。私自身も、過去に膨大なデータ入力作業に追われた経験があるので、この変化は本当に画期的だと感じます。

2.1.2. カスタマーサポートの高度化:24時間365日のパーソナライズ対応

従来のチャットボットは、FAQに登録された質問への応答が中心で、複雑な問い合わせには対応しきれないことが課題でした。しかし、自律型AIは、このカスタマーサポートを次世代レベルへと引き上げます。

顧客からの問い合わせ内容を多角的に分析し、過去の購入履歴、行動データ、FAQ、製品マニュアル、さらにはSNS上の口コミなど、あらゆる情報源から最適な解決策を自律的に導き出します。例えば、「先日購入した製品が動かない」という漠然とした問い合わせに対し、AIは顧客の購入履歴から製品を特定し、関連するトラブルシューティング情報を表示するだけでなく、必要に応じて診断ツールを提案したり、過去の問い合わせ内容から原因を推測し、具体的な解決手順を提示したりします。時には、顧客の感情を分析し、共感を示す言葉を返すことさえ可能です。これにより、複雑な問題に対しても、状況に応じた柔軟な対応や、パーソナライズされた提案が可能になり、顧客満足度を飛躍的に向上させ、24時間365日の高品質なサポート提供を実現します。

2.1.3. マーケティング・営業の最適化:市場洞察からコンテンツ生成まで

マーケティングと営業は、常に変化する市場と顧客のニーズを捉え、最適なアプローチを模索する領域です。自律型AIは、この領域にも革新をもたらします。

市場トレンドのリアルタイム分析、競合他社の動向調査、顧客セグメンテーション(顧客を細かく分類すること)、さらには各セグメントに響くパーソナライズされた広告文やメールの自動生成まで、自律型AIがマーケティング・営業活動のあらゆる段階を支援します。例えば、SNSの投稿からトレンドを自動で検出し、それに基づいたブログ記事の構成案を作成したり、顧客のウェブサイト閲覧履歴から興味関心を推測し、最適な製品情報をメールで自動送信したりします。営業担当者向けには、見込み客の過去のやり取りや企業の最新情報に基づいた営業資料のカスタマイズも自律的に行います。これにより、より精度の高いターゲット選定と、効率的なリード獲得・育成が可能になり、売上向上に直結する貢献が期待できます。

2.2. 新たなビジネス価値の創出とイノベーション

自律型AIは、既存業務の効率化に留まらず、これまで不可能だった新たな価値を生み出し、イノベーションを加速させます。

2.2.1. 研究開発の加速:新薬開発・新素材探索のブレイクスルー

医薬品や新素材の開発は、膨大な時間とコストがかかる気の遠くなるような作業です。自律型AIは、このプロセスに革命を起こします。

膨大な科学論文、実験データ、化合物の情報などを自律的に探索・分析し、人間では思いつかないような新たな仮説の生成や、実験計画の立案、シミュレーション実行までを一貫して行えます。例えば、AIが過去の成功・失敗データから最適な分子構造を予測し、その合成経路を提案する。あるいは、シミュレーションを通じて、特定の環境下での素材の挙動を予測し、最適な配合を導き出す。これにより、新薬開発や新素材探索といった分野でのブレイクスルーを劇的に加速させ、従来では考えられなかったイノベーションを創出します。まるで、AIが何十人もの天才科学者として、24時間体制で研究を進めているようなものです。

2.2.2. パーソナライズされたサービス提供:教育、医療、金融の個別最適化

「万人に共通のサービス」から「私だけのサービス」へ。自律型AIは、個別最適化の究極形を実現します。

教育分野では、生徒一人ひとりの学習履歴や習熟度、興味関心に合わせて最適なカリキュラムを生成し、苦手分野を克服するための演習問題や、得意分野をさらに伸ばすための発展的な学習コンテンツを自律的に提供する「個別最適化された教育」が実現します。医療では、患者の遺伝情報や病歴、生活習慣、リアルタイムのバイタルデータに基づいて最適な治療法や予防策を提案する「プレシジョン・メディシン(精密医療)」が進化し、副作用のリスクを最小限に抑えつつ、最大の治療効果を目指します。金融分野では、顧客の資産状況やリスク許容度、ライフプランに応じた最適な投資ポートフォリオを自動で構築し、市場変動に応じてリアルタイムで調整する「ロボアドバイザー」がさらに高度化します。自律型AIは、あらゆる分野で真にパーソナルなサービス提供を可能にし、顧客や利用者の満足度、そして成果を最大化するでしょう。

2.2.3. サプライチェーンマネジメントの最適化:需要予測から物流まで

グローバル化が進む現代において、サプライチェーンは非常に複雑で、予測不能な要素に満ちています。自律型AIは、この複雑さを管理し、最適化する力を持ちます。

市場の需要変動、季節要因、天候、地政学リスク、燃料価格、輸送ルートの混雑状況など、多岐にわたる複雑な要因を自律型AIがリアルタイムで分析し、最適な生産計画、在庫管理、物流ルートを提案・実行します。例えば、特定の地域の天候悪化を予測し、事前に代替ルートを確保したり、SNSのトレンドから特定商品の需要急増を予測し、生産量を調整したりします。これにより、サプライチェーン全体のレジリエンス(回復力)と効率性が向上し、コスト削減と顧客満足度向上に貢献します。災害時のような緊急事態においても、自律的に最適な供給網を再構築する能力は、企業の事業継続にとって不可欠となるでしょう。

2.3. 人材戦略と働き方の変革:人間とAIの協働モデル

「AIが仕事を奪う」という懸念は根強いですが、私はむしろ、自律型AIの導入は、人間の仕事を「より価値あるもの」に変革すると信じています。ルーティン業務やデータ分析、複雑な情報処理といったAIが得意とする領域をAIに任せることで、従業員はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。

例えば、弁護士は判例検索や書類作成をAIに任せ、より複雑な訴訟戦略やクライアントとの関係構築に時間を割けます。医師は診断支援をAIに任せ、患者との対話やケアに集中できます。企業は、AIとの協働を前提としたリスキリング(学び直し)やアップスキリング(スキルの向上)を推進し、新たな価値を生み出す人材育成に注力することが求められます。自律型AIは、単なる生産性向上だけでなく、従業員のエンゲージメント向上にも寄与する「働き方改革」の起爆剤となるでしょう。人間が「AIを使いこなす」のではなく、「人間とAIがそれぞれの強みを活かし、協働して大きな成果を生み出す」という新しい働き方、まさに「共創(Co-creation)」の時代が到来するのです。

—

3. 自律型AIの最新技術動向:世界のトップランナーと研究の最前線

自律型AIの進化は目覚ましく、世界のテクノロジー企業や研究機関がしのぎを削っています。ここでは、その最前線で何が起きているのかを見ていきましょう。

3.1. 主要な自律型AIプロジェクトと研究動向

世界のAIリーダーたちが、どのようなアプローチで自律型AIの開発を進めているのかを知ることは、未来を予測する上で非常に重要です。

3.1.1. OpenAIの動向:GPTシリーズの進化とエージェント機能の強化

OpenAIは、ChatGPTで一躍有名になったGPTシリーズのリーダーです。GPT-4oに代表されるLLMの進化に加え、OpenAIはAPIを通じた外部ツール連携機能の強化や、より複雑なタスクを自律的に実行できるエージェント機能の研究を精力的に進めています。彼らは、ユーザーの意図をより深く理解し、自律的な問題解決能力を高める方向へと進化しており、将来的には「GPT-X」のようなモデルが、人間が設定した大まかな目標に基づき、完全に自律的なタスクを遂行する日も近いかもしれません。私は、OpenAIの技術発表を見るたびに、その進化の速度に驚きを隠せません。

3.1.2. Google DeepMind/Google AIの取り組み:GeminiとAgentic AI

Googleは、AI研究の最前線を走り続ける巨人の一つです。Google DeepMindとGoogle AIは、強力なLLMであるGeminiの開発を進めています。特に、Gemini 1.5 Proの100万トークンを超えるコンテキストウィンドウ(一度に扱える情報量)やネイティブマルチモーダル能力(テキスト、画像、音声、動画を同時に理解する能力)は、AIがより複雑な状況を理解し、長期間にわたる思考プロセスを実行する能力を飛躍的に高めています。

Googleはさらに、「Agentic AI(エージェンティックAI)」の研究にも力を入れています。これは、AIが自ら計画を立て、環境と相互作用しながら目標を達成する能力に焦点を当てたものです。例えば、AIがウェブサイトを自律的に操作する「Web Arena」や、オペレーティングシステム(OS)の環境を操作する「OS World」のようなプロジェクトは、まさに自律型AIの未来を垣間見せるものです。彼らは、AIが単なる言語モデルに留まらず、現実世界のインターフェースを介して行動する未来を描いています。

3.1.3. xAI (Grok) の戦略:Real-time World AwarenessとDeepSearch

イーロン・マスク氏が率いるxAIのGrokは、X(旧Twitter)のリアルタイムデータへのアクセスを強みとし、時事性の高い情報に基づいた「Real-time World Awareness(リアルタイム世界認識)」を実現しています。これにより、Grokは最新のトレンドや出来事を素早く把握し、それに基づいた情報提供や推論を行うことが可能です。

また、「DeepSearch(ディープサーチ)」機能は、広範な情報源から自律的に情報を収集・分析し、ユーザーの複雑な問いに対する深い洞察を提供します。これらは、自律的な情報探索と推論能力を向上させるための重要なステップであり、AIが単なる検索エンジンを超える存在になる可能性を示唆しています。個人的には、Xの膨大なリアルタイム情報が、自律型AIの「目」としてどう機能していくのか、非常に注目しています。

3.1.4. その他の注目プロジェクトとオープンソースの動き

上記の巨大企業だけでなく、自律型AIの領域では、多くの注目すべきプロジェクトやオープンソースの動きが活発です。Microsoftは、Auto-GPTのようなAIエージェントフレームワークの開発に力を入れています。MetaのCM3leonのようなマルチモーダル生成AIは、テキストだけでなく画像生成も自律的に行う能力を示しています。さらに、Hugging FaceやLangChainといったオープンソースコミュニティでは、世界中の開発者が協力し、AIエージェントや自律型システムの開発を進めています。これらの動向は、自律型AI技術の民主化を加速させ、多様な応用可能性を広げています。技術の進歩が一部の企業に独占されることなく、オープンな形で進化していくことは、私たちユーザーにとっても喜ばしいことです。

3.2. 進化を加速させる最新の技術的ブレイクスルー

自律型AIの能力を飛躍的に向上させている、具体的な技術的ブレイクスルーについて解説します。

3.2.1. シンキングプロセス(思考の連鎖)の高度化

初期のLLMは、単一のプロンプト(指示)に対して一つの回答を生成する形でした。しかし、自律型AIに必要なのは、より複雑な問題解決のための「思考」です。そこで進化しているのが、AIが複数のステップに分けて問題を解決し、それぞれの思考結果を次のステップにフィードバックする技術です。

代表的なものが「CoT(Chain-of-Thought)」や「ToT(Tree-of-Thought)」です。CoTは、AIが思考の過程を順序立てて出力することで、より論理的な推論を可能にします。ToTは、CoTをさらに発展させ、複数の思考パスを並行して探索し、最も有望なパスを選択することで、より複雑で抽象的な問題にも対応できるようになります。まるで、人間が問題解決のために複数の仮説を立て、試行錯誤しながら最適な答えを導き出すように、AIも「思考の連鎖」を高度化させているのです。これにより、AIは単なる情報検索ではなく、真の問題解決者としての能力を高めています。

3.2.2. マルチモーダル理解と生成能力の融合

私たちは、テキストだけでなく、画像、音声、動画など、多様な形式の情報を組み合わせて世界を理解し、表現します。自律型AIも、この能力を急速に発展させています。複数のモダリティ(形式)を同時に理解し、それらを組み合わせて新たなコンテンツを生成する能力が向上しています。

例えば、AIがWebサイト上の画像とテキスト情報から、製品の特性を正確に理解し、その情報を基に動画広告のシナリオを生成する、といったことが可能になります。あるいは、顧客からの音声での問い合わせ内容だけでなく、その声のトーンから感情を読み取り、それに合わせたテキストメッセージや画像を生成するといった、より人間らしいコミュニケーションが実現されつつあります。これにより、自律型AIは現実世界をより豊かに認識し、より多様なアウトプットを生み出せるようになります。

3.2.3. より高度な外部ツール連携とAPI活用

自律型AIが「行動する」ためには、外部のシステムを操作する能力が不可欠です。最近のブレイクスルーは、自律型AIが、様々なソフトウェア、データベース、APIを自律的に発見し、学習し、操作する能力が飛躍的に向上している点です。

これまで、AIに特定のツールを使わせるには、人間が細かくプログラミングする必要がありました。しかし、今やAIは、あるツールを使うべき状況を自ら判断し、そのツールの使い方をドキュメントや例から学習し、適切にAPIを呼び出して操作できるようになりつつあります。これにより、AIがデジタル環境全体を「作業空間」として捉え、ウェブサイトの閲覧、メールの送受信、スプレッドシートの操作、データベースからのデータ抽出、さらには画像編集ソフトウェアの利用まで、多様なタスクを人間のように実行できるようになります。この技術の進化は、まさに自律型AIが「デジタル上の労働者」となるための重要な一歩と言えるでしょう。

3.2.4. 自律学習と環境適応能力

AIが外部環境との相互作用を通じて、自身を適応させ、最適な行動戦略を自律的に見つけ出す能力も向上しています。これは主に「強化学習」と「シミュレーション環境での学習」によって支えられています。

例えば、ゲームAIは、繰り返しプレイすることで、最適な戦略を自律的に発見します。現実世界でも、自律走行車が様々な運転状況をシミュレーション環境で学習することで、予期せぬ状況にも柔軟に対応する能力を身につけていきます。自律型AIは、自らの行動の結果をフィードバックとして受け取り、次にどう行動すべきかを自律的に学び続けることで、予期せぬ状況にも柔軟に対応し、より堅牢なシステムへと進化していくのです。この能力は、現実世界で複雑なタスクを遂行する自律型AIにとって、必要不可欠な要素と言えるでしょう。

—

4. 自律型AI導入におけるメリットと潜在的課題・リスク

自律型AIはビジネスに計り知れないメリットをもたらしますが、同時に注意すべき潜在的な課題やリスクも存在します。光と影の両面を理解することが、賢明な導入への第一歩です。

4.1. 自律型AI導入の具体的なメリット

まずは、自律型AIが企業にもたらす具体的な恩恵について見ていきましょう。

4.1.1. 生産性・効率の飛躍的向上:24時間365日稼働とエラー削減

人間は疲労を感じ、休憩が必要です。しかし、自律型AIは人間とは異なり、疲労や感情に左右されず、24時間365日稼働が可能です。これにより、これまで人手に頼っていた大量の定型業務やデータ処理を、エラーなく高速で処理できるようになります。例えば、夜間のデータ更新や、週末のレポート作成などもAIに任せることで、従業員は日中の主要業務に集中でき、ワークライフバランスの改善にも繋がります。私自身も、休日出勤でデータ集計をした経験がありますが、AIがそれを自動で行ってくれると考えると、どれだけ楽になることか!組織全体の生産性が劇的に向上するのは、間違いないでしょう。

4.1.2. コスト削減:人件費、運用費の最適化

業務の自動化は、これまで必要だった人件費や、手作業に伴うコストを大幅に削減できます。例えば、特定の部署で発生していた大量のデータ入力作業をAIが自動化すれば、その分の人件費を削減したり、より戦略的な人材配置が可能になります。また、AIが最適なリソース配分を自律的に行うことで、サーバーコストや電力コストといった運用コストも最適化されます。もちろん、初期投資は必要ですが、中長期的な視点で見れば、投資対効果は非常に大きいと言えるでしょう。

4.1.3. 意思決定の迅速化と精度向上:大規模データ分析に基づく洞察

現代のビジネスは、データに基づいた意思決定が不可欠です。自律型AIは、人間では処理しきれない膨大なデータの中から、関連性の高い情報を抽出し、複雑なパターンを認識することで、人間では見落としがちな洞察を提供します。例えば、市場の微細な変化をリアルタイムで検知し、競合他社の戦略を予測するといったことが可能です。これにより、経営層や現場担当者は、より迅速かつデータに基づいた高精度な意思決定が可能になります。これは、まさに「勘と経験」に頼りがちだったビジネス判断を、「データとロジック」に基づいたものへと変革する力を持っています。

4.1.4. イノベーションの加速:新規サービス・製品開発への貢献

ルーティンワークからの解放、新たな洞察の提供、迅速なプロトタイプ開発能力など、自律型AIはイノベーションを阻害するあらゆる障壁を取り除きます。AIが自動で市場調査を行い、顧客ニーズを分析し、それに合致する新製品のコンセプトを複数提案する。あるいは、既存技術を組み合わせた新しいサービスアイデアを自動生成し、そのビジネスモデルまで提案する、といったことも可能になるでしょう。これにより、企業は新たなサービスや製品を開発するスピードと可能性を飛躍的に高めることができます。まさにAIは、イノベーションの「アクセル」となる存在です。

4.2. 導入前に知るべき潜在的課題とリスク

メリットが大きい分、潜在的な課題とリスクも決して無視できません。これらを事前に理解し、対策を講じることが重要です。

4.2.1. 倫理とガバナンスの問題:責任の所在、バイアス、透明性

自律的に判断・行動するAIは、予期せぬ結果や倫理的な問題を引き起こす可能性があります。例えば、AIが誤った判断を下して顧客に損害を与えた場合、その法的な責任は誰にあるのでしょうか?AIの開発者か、導入企業か、はたまたAI自身か?この「責任の所在」は、法整備が追いついていない現状では非常に難しい問題です。

また、AIの意思決定プロセスが不透明な「ブラックボックス」であること、学習データに起因する不公平な「バイアス」が含まれること、そしてAIの判断基準が人間には理解しにくいことによる「透明性」の欠如も大きな課題です。例えば、採用プロセスにAIを導入した場合、性別や人種といった無関係な要素で判断にバイアスがかかる可能性も指摘されています。これらに対し、AIの倫理ガイドラインの策定や、AIの意思決定プロセスを説明可能にする「説明可能なAI(XAI)」の研究が不可欠です。

4.2.2. セキュリティとプライバシーの確保:データ保護、悪用リスク

自律型AIは大量の機密データや個人情報を扱うため、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクがこれまで以上に高まります。AIシステム自体が攻撃の標的になったり、AIを介して情報が外部に流出したりする可能性も考慮しなければなりません。

さらに懸念されるのが、「悪用リスク」です。悪意のある目的で自律型AIが悪用される可能性(例:フェイクニュースの大量生成、サイバー攻撃の自動化、フィッシング詐欺の高度化)も考慮し、厳重なセキュリティ対策とプライバシー保護の仕組みが不可欠です。特に、AIに意図しない挙動をさせる「プロンプトインジェクション」のような攻撃手法への対策(Prompt Injection Monitorのような技術)も必要となります。

4.2.3. 誤動作・暴走のリスクと制御:想定外の挙動への対応

AIが完全に自律的に動作する以上、人間が予期しない誤動作や「暴走」のリスクはゼロではありません。AIが誤った目標を設定したり、誤った判断を下したりした場合に、それを停止・修正する「キルスイッチ」や、人間の監視・介入の仕組みが非常に重要になります。例えば、株取引を自律型AIが行い、誤った判断で市場に混乱を招いた場合、即座に停止できるメカニズムが必須です。AIの自律性が高まるほど、その制御メカニズムの重要性は増していきます。

4.2.4. 導入コストと技術的ハードル:初期投資、専門人材の確保

自律型AIシステムの導入には、高額な初期投資が必要となる場合があります。高性能なGPUやクラウドコンピューティング資源、既存システムとの連携のためのインフラ整備など、費用がかさむ要素は少なくありません。

また、既存システムとの連携の複雑さ、データの質や量の問題、そして何よりも専門知識を持つAIエンジニアやデータサイエンティストの確保など、技術的なハードルも存在します。これらの専門人材は世界的に不足しており、採用や育成には時間とコストがかかります。私たちがAIの可能性を最大限に引き出すには、単に技術を導入するだけでなく、それらを扱える「人」への投資も不可欠なのです。

4.2.5. 社会的影響:雇用、規制、人間との関係性

自律型AIによる広範な自動化は、一部の職種において雇用喪失を引き起こす可能性があります。特に、ルーティンワークが多い事務職や工場労働者などは、その影響を大きく受けるかもしれません。これに対し、政府や企業は、影響を受ける従業員に対するリスキリングや新たな雇用創出の取り組みを進める必要があります。

また、AIの進化に法規制が追いつかない現状や、人間とAIの関係性がどのように変化していくかという社会的な議論も不可欠です。私たちは、AIをどのように社会に組み込み、共存していくのか、社会全体で真剣に考える時期に来ています。これは、技術的な問題だけでなく、倫理的、哲学的な問いかけでもあります。

—

5. 自律型AIの未来予測:2025年以降の社会とビジネスの変貌

自律型AIの進化は、私たちの想像をはるかに超えるスピードで、社会とビジネスのあり方を根本から変えていくでしょう。2025年以降、どのような未来が訪れるのか、具体的に予測していきます。

5.1. 自律型AIが変える社会の姿

自律型AIは、私たちの日常生活のあらゆる側面に浸透し、より快適で効率的な社会を築き上げるでしょう。

5.1.1. スマートシティとインフラの高度化:より安全で効率的な都市へ

未来の都市は、まるで一つの巨大な生命体のように、自律型AIによって賢く機能するでしょう。都市の交通システムは、リアルタイムの交通量、事故情報、天候などをAIが分析し、信号機や自動運転車両のルートを最適化することで、渋滞を解消し、移動時間を劇的に短縮します。エネルギー管理システムは、電力需要を予測し、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを効率的に配分することで、持続可能な都市運営を可能にします。

ゴミ収集は最適なルートで自律的に行われ、セキュリティ監視システムは不審な動きを自動で検知し、即座に関係機関に通報するでしょう。さらに、災害時の復旧支援やインフラ(道路、橋、水道管など)の自動点検などもAIが担うようになることで、より安全で快適、かつ持続可能なスマートシティが実現します。私たちが意識しないレベルで、AIが私たちの生活を支えるインフラの一部となっていくのです。

5.1.2. 医療・教育・金融分野における変革の加速

自律型AIは、私たちの生活を支える基幹産業においても、革新を加速させます。

- 医療: AIが患者の膨大な医療データ(遺伝情報、病歴、検査結果、生活習慣)を分析し、病気の早期発見、個別化された治療計画の立案、手術支援などがさらに進化します。例えば、AIがX線画像からごく初期のがんを発見したり、患者一人ひとりに最適な薬剤の組み合わせを提案したりするようになるでしょう。

- 教育: 生徒一人ひとりの進捗や理解度に合わせて、AIが最適な学習コンテンツを選び、個別の指導を行います。教師はルーティンワークから解放され、生徒との対話や創造的な教育活動に集中できるようになります。生涯学習のパートナーとして、AIが個人のキャリアパスに応じた最適な学習プランを提案することも可能です。

- 金融: リスク管理、不正検知、顧客へのパーソナライズされた資産運用アドバイスが高度化します。AIが市場の変動をリアルタイムで分析し、顧客の投資ポートフォリオを自動で最適化したり、不正な取引を瞬時に見抜いたりすることで、より安全で効率的な金融サービスが提供されるでしょう。

これらの分野でAIがより自律的に機能することで、サービスの質は飛躍的に向上し、より多くの人々がその恩恵を受けられるようになるはずです。

5.1.3. 人間とAIの協働モデルの進化:共創の時代の到来

「AIが人間の仕事を奪う」という懸念は、自律型AIの進化とともにますます強くなるかもしれません。しかし、私が考える未来は違います。将来的には、人間がより戦略的で創造的な役割を担い、AIはルーティンワークや複雑な情報処理、高速なデータ分析を担う、まさに「人間とAIのハイブリッドチーム」が当たり前になります。

AIは単なるツールではなく、人間の能力を拡張し、新たな価値を共創するパートナーとなるでしょう。例えば、AIが大量のデータを分析して課題を特定し、人間がその課題に対する画期的な解決策を発想する。あるいは、AIが複数のアイデアを素早くプロトタイプ化し、人間がその中から最適なものを選び、感情や人間的洞察を加えて洗練させる。このような協働モデルが、社会のあらゆる場面で主流となるはずです。私たちは、AIを「使う」のではなく、「AIと共に働く」という意識への変革が求められるでしょう。

5.2. 法整備と国際的な枠組みの必要性

自律型AIの急速な発展に対し、法的・倫理的な枠組みの整備は喫緊の課題となっています。前述した「責任の所在」や「バイアス」の問題を解決するためには、国境を越えた国際的な協調のもと、AIの責任、透明性、安全基準に関する統一的なガイドラインや規制が求められるでしょう。

各国政府も、経産省のAI支援策のように、積極的にAIとの共存に向けた政策を打ち出すことが重要ですげす。例えば、AIの倫理原則の策定、AI開発における透明性の確保、そしてAIがもたらす社会変革に対応するための人材育成やセーフティネットの構築など、多岐にわたる取り組みが必要となります。技術の進歩に法が追いつかない現状は、常に課題として挙げられますが、このギャップをいかに埋めていくかが、持続可能なAI社会を実現する鍵となります。

5.3. 自律型AI時代に求められるスキルと人材像

自律型AIが普及する社会では、私たち人間がどのようなスキルを磨くべきか、真剣に考える必要があります。AIが得意とする領域が増えるからこそ、以下のような「人間ならでは」のスキルがより一層重要になります。

- 創造性: AIは既存の情報を基に新たなものを生み出すことは得意ですが、全くゼロから独創的なアイデアや、社会を大きく変えるようなイノベーションを生み出す力は、依然として人間の得意分野です。

- 批判的思考と問題解決能力: AIのアウトプットを鵜呑みにせず、その情報の正確性や倫理性を批判的に評価し、本質的な問題を見抜き、解決策を導き出す力は、人間がAIを適切に制御し、活用するために不可欠です。

- 感情的知性(EQ)とコミュニケーション能力: 人間関係を構築し、チームをまとめ、多様なバックグラウンドを持つ人々やAIと効果的に協働する力。顧客の感情を理解し、共感する力は、AIが代替できない人間の強みです。

- 継続的な学習と適応力: 技術の進化は止まりません。AIの能力を理解し、使いこなし、常に新しい知識とスキルを学び続ける姿勢が、未来を生き抜く上で最も重要な資質となります。

これらのスキルは、AI時代において私たち人間が「AIにできないこと」を極め、AIとの共存を通じてより高い価値を生み出すための「武器」となるでしょう。

—

まとめ:自律型AI時代を生き抜くための戦略

自律型AIは、単なる技術的な進化ではなく、社会やビジネスのあり方を根本から変える「AI革命」の次のフェーズです。この波を脅威として捉えるのではなく、強力なビジネスパートナーとして理解し、活用することで、私たちは新たな価値を創造し、未来を切り拓くことができます。私は、この変革期に立ち会えることを、むしろエキサイティングに感じています。

今すぐ始めるべき具体的なアクション

不安を解消し、この波に乗るために、今すぐ始めるべき具体的なアクションをいくつかご紹介します。

- 自律型AIに関する情報収集と理解の深化: 最新のニュースや研究動向を継続的に追いかけましょう。この記事がその第一歩となることを願っています。

- 小規模な導入・検証の開始: 完璧な準備を待つのではなく、自社の業務の中から、自律型AIを適用できそうな領域を見つけ、スモールスタートでPoC(概念実証)を実施してみましょう。例えば、簡単なデータ分析やレポート作成の自動化から始めるのも良いでしょう。

- 従業員のリスキリング・アップスキリング: 社内でAI教育プログラムを導入し、AIとの協働を前提としたスキル開発を支援し、DX人材を育成しましょう。AIを使う側の人材が育たなければ、技術は宝の持ち腐れになってしまいます。

- 倫理・ガバナンス体制の構築: AIの利用ガイドラインを策定し、責任あるAI活用を推進しましょう。透明性、公平性、セキュリティを常に意識した運用体制を築くことが、信頼されるAI活用に繋がります。

未来への提言:自律型AIと共に進化する社会へ

自律型AIは、私たちの想像力を超える可能性を秘めています。その恩恵を最大限に享受しつつ、潜在的なリスクを適切に管理することで、より生産的で、より創造的で、より人間らしい社会を築き上げることが可能になります。

この新しい時代を恐れることなく、積極的に学び、自律型AIと共に進化する未来へ、私たち一人ひとりが勇気を持って飛び込みましょう。きっと、これまで経験したことのない、素晴らしい景色が広がっているはずです。

よくある質問(FAQ)

Q1: 自律型AIは本当に私の仕事を奪ってしまうのでしょうか?

A1: 自律型AIは、人間が行っているルーティンワークや反復作業、膨大なデータ処理などを自動化することに非常に長けています。そのため、一部の定型業務がAIに代替される可能性はあります。しかし、AIは人間の創造性、批判的思考、感情的知性、複雑な人間関係の構築といったスキルを代替することはできません。自律型AIの時代には、これらの人間ならではのスキルを磨き、AIを「仕事を奪う脅威」ではなく「能力を拡張するパートナー」として捉えることで、私たちはより価値の高い仕事に集中できるようになります。つまり、仕事が「奪われる」のではなく、「変化する」と考えるべきです。

Q2: 自律型AIを導入する際、中小企業でもできますか?

A2: はい、中小企業でも自律型AIの導入は十分に可能です。以前は導入コストや技術的ハードルが高いとされていましたが、最近ではクラウドベースのAIサービスや、特定の業務に特化したソリューションが多数登場しており、初期投資を抑えながら導入を進めることが容易になっています。まずは、自社の業務の中で「最も時間と手間がかかっているルーティン業務」や「データ入力などヒューマンエラーが発生しやすい業務」からスモールスタートで導入を検討することをおすすめします。専門家への相談や、AI補助ツールを活用して段階的に進めることで、リスクを抑えながら効果を最大化できます。

Q3: 自律型AIの安全性や倫理的な問題が心配です。どのように対策すれば良いですか?

A3: 自律型AIの安全性と倫理は非常に重要な課題であり、対策は不可欠です。まず、AIの導入前に、どのようなデータで学習しているか、どのような意思決定ロジックを持つかを確認し、特定のバイアスがないかを検証することが重要です。次に、AIの挙動を監視し、想定外の事態が発生した際に手動で介入・停止できる「人間の介入ポイント」や「キルスイッチ」を設定しておくべきです。さらに、AIが引き起こした問題に対する責任の所在を明確にするための社内ガイドラインや、倫理委員会のような組織を設置することも有効です。最も大切なのは、AIを「魔法の箱」と捉えず、常にその限界とリスクを理解し、人間が責任を持って運用するという姿勢です。

免責事項

当サイトの情報は、個人の経験や調査に基づいたものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。情報利用の際は、ご自身の判断と責任において行ってください。当サイトの利用によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

コメント